最初からみんなが両手を挙げて賛同するような「考え」に未来はない。

8割の反対意見を乗り越えた先にこそ新しいまだ見ぬ世界があらわれる。

前例のないことをやろうとするときの心構えのようなものである。

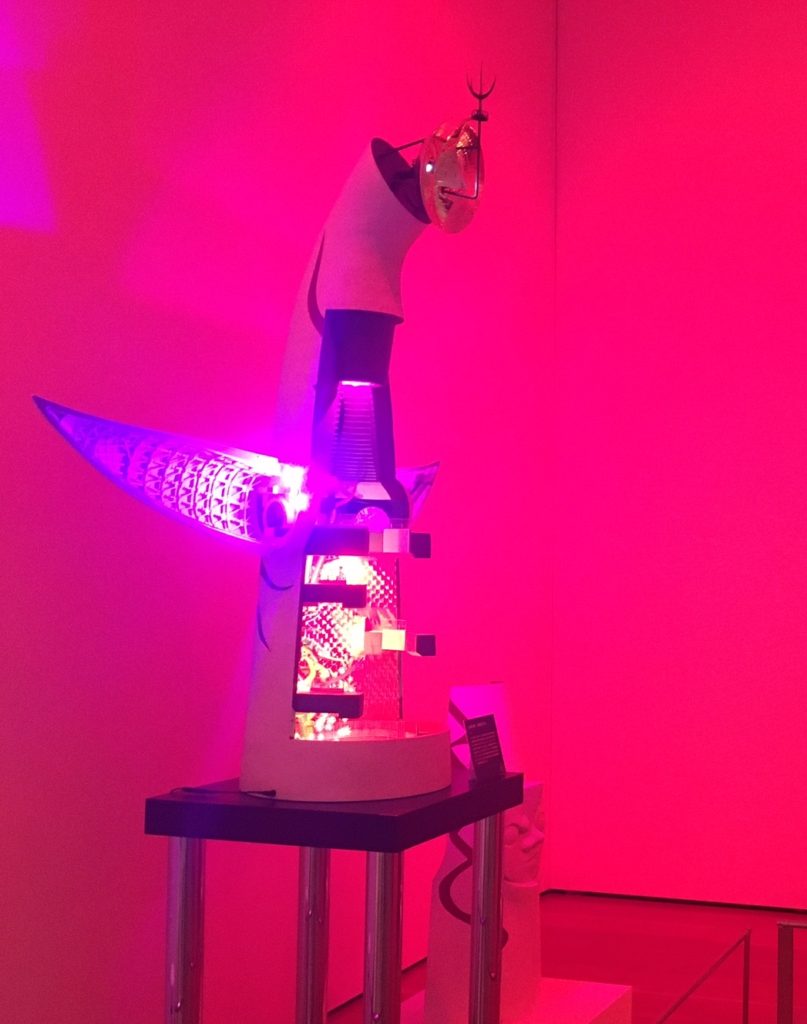

当初から政治的な色合いが滲んでいて懐疑的な見方も多い今度の万博。

予算の上振れや会場建設の遅れなどで「やめちまえ」的な論調がメディアを賑わせている。

博覧会という言葉自体が時代錯誤的に響くので、今更万博?という短絡的な結論に走りがちなのか。

「モノ」や「コト」に行列をつくり、写真を撮って一丁あがり的なイベントなら確かにやめちまった方がいいのかもしれない。

しかし、この万博が全く新しい博覧会のカタチやイミを体感してほしいと目論んでいるのなら話は違ってくる。

コロナ禍のリモート生活を通じリアルの大切さを痛感した私たちは、あらゆる国や地域の「ヒト」が集うことの大切さを知っている。

同じ時間・同じ空間の中で地球の未来への課題を共有するまたとない機会となるかもしれない。

いろんな国や地域で対立や紛争が広がり続ける世界。

気候変動をはじめとして環境が破壊され続けている地球。

科学技術のモラルなき暴走に怯える人類。

私たちひとりひとりの振る舞いが自らの未来を決定づける大きな分岐点に立っていることをこの万博が示せるか、そこが重要なのだろう。

賛否の判断は今万博の開催理念をちゃんと読んでみてから判断しても遅くはない。

https://www.expo2025.or.jp/overview/philosophy/

施設の建築自体は神宮外苑再開発のような景観問題を含んでいないのだから。