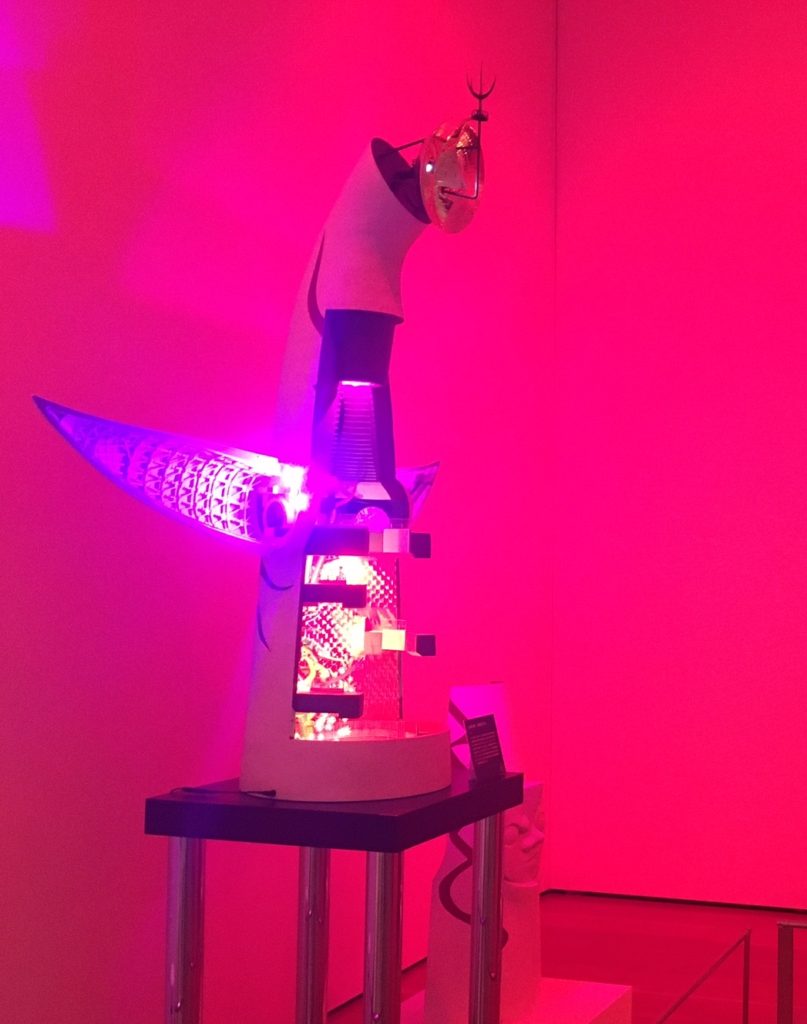

大阪のどまんなか北浜で抗っているレトロな建築。

経済原則に則り法律の許す範囲で建て替えられた両側のビルがこの街区のスタンダードではある。

しかしこの街区の特異性を考えると抗っている小さな建築の方に軍配を上げたくなる。

北側に土佐堀川と中之島公園、南には立派な街路と高層オフィス建築郡。

それらに挟まれた幅20Mにも満たない薄っぺらい街区の宿命か、中途半端な高さのビルが南北間を目隠しする様、屏風のごとく連なってしまっている。

もしこのエリアの青写真が、北浜のビル街の一部としてではなく、中之島側と一体の都市公園的な街区として描かれていたらと思うと残念でしかたがない。

建築・都市計画法上の網掛けのほんの少しの違いが、良い方にも悪い方にも景観を一変させうる。

つくづく境界線付近というのは慎重な取り扱いが必要だということか。

時節柄NATOとロシアの狭間で抗い続けるウクライナのイメージがダブる。